皆さん、こんにちは!今日はちょっと特別なテーマ、遠い異国の地「バングラデシュ」での移住生活に焦点を当ててみたいと思います。私がこれまで見てきた数々の国の中でも、バングラデシュの生活は本当に独特で、知れば知るほど奥深い魅力に溢れているんです。異文化に飛び込むって、ワクワクするけど正直ちょっと不安もありますよね。食文化の違いに驚いたり、言葉の壁にぶつかったり、はたまた思わぬ出会いに感動したり…私の経験から言っても、異国での暮らしはまさに感情のジェットコースター!でも、その分得られる経験や感動は、何ものにも代えがたい宝物になります。今回は、そんなバングラデシュでの移住生活のリアルな声や、皆さんが知らないであろう驚きのエピソードをたっぷりご紹介していきますね。下の記事で、その知られざる日常のベールを剥がしていきましょう!

皆さん、こんにちは!今日はちょっと特別なテーマ、遠い異国の地「バングラデシュ」での移住生活に焦点を当ててみたいと思います。私がこれまで見てきた数々の国の中でも、バングラデシュの生活は本当に独特で、知れば知るほど奥深い魅力に溢れているんです。異文化に飛び込むって、ワクワクするけど正直ちょっと不安もありますよね。食文化の違いに驚いたり、言葉の壁にぶつかったり、はたまた思わぬ出会いに感動したり…私の経験から言っても、異国での暮らしはまさに感情のジェットコースター!でも、その分得られる経験や感動は、何ものにも代えがたい宝物になります。今回は、そんなバングラデシュでの移住生活のリアルな声や、皆さんが知らないであろう驚きのエピソードをたっぷりご紹介していきますね。下の記事で、その知られざる日常のベールを剥がしていきましょう!

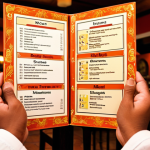

ダッカでの食生活、胃袋から始まる異文化体験

スパイスと出会う日々の食卓

正直に言って、私がバングラデシュに降り立った日、一番心配だったのは食の安全と、毎日続くであろうスパイスの嵐に胃が耐えられるか、ということでした。でもね、実際に住んでみると、その心配は半分当たりで半分は杞憂だったんです。ダッカの食文化は本当に豊かで、カレーと一言で言ってもそのバリエーションたるや驚くほど。チキン、フィッシュ、野菜、豆、と毎日違う味に出会えるのは感動すら覚えます。私が特に感動したのは、新鮮な川魚を使ったカレーですね。日本ではなかなか味わえない、その土地ならではの風味は忘れられません。現地の友人のお家でご馳走になった家庭料理の温かさと言ったら、もう!手で食べるのが基本で、最初は戸惑ったけど、慣れてくると指先の感覚でご飯とカレーのハーモニーを感じられるのが病みつきになるんです。衛生面では、やっぱり屋台の食事は少し注意が必要かもしれません。私は何度かお腹を壊しましたが、それはそれで「バングラデシュの洗礼を受けたな」なんてポジティブに捉えたりしていました(笑)。信頼できるレストランや、自炊を取り入れることで、美味しく安全に異文化の味覚を堪能できるはずです。

新鮮な食材と市場での買い物術

ダッカの市場は、まるで色鮮やかな絵画のよう!所狭しと並べられた新鮮な野菜、果物、肉、魚…その活気とエネルギーには圧倒されます。私が最初に市場に行った時、あまりの人の多さと独特の匂いにクラクラしたのを覚えています。でも、そこで学ぶ買い物術は、まさにサバイバルスキルのひとつ。値切り交渉は必須だし、良い品を見分ける目も養われるんです。最初は「え、これでいいの?」と思うくらい安く手に入る野菜や果物に驚きました。特にマンゴーの季節なんて、毎日マンゴー漬けでしたね!旬のフルーツは本当に甘くて美味しいから、ぜひ試してほしいです。肉や魚は、鮮度が命。信頼できるお店を見つけることが大切です。私はいつも同じお店に通って、店主と顔なじみになることで、より良い品を手に入れられるようになりました。これぞ、地元に溶け込む醍醐味!スーパーマーケットも増えてきているので、衛生的で包装された商品を買いたい場合はそちらも便利ですよ。

言葉の壁を越えて、心を通わせる日常

ベンガル語の面白さと学習のコツ

バングラデシュの公用語はベンガル語。移住した当初は「英語が通じるだろう」と甘く考えていた私ですが、いやいや、甘かった!もちろん主要な場所では英語が通じるけれど、日常の細かなやりとりや、現地の人との深い交流を望むなら、やっぱりベンガル語は必須だと痛感しました。最初の頃は、タクシーの運転手さんとの行き先を伝えるだけでも一苦労。でも、それが逆に私の学習意欲に火をつけたんです。「これじゃダメだ!」って。私が実践したのは、とにかく耳から慣れること。現地のドラマや音楽を聴いたり、街中の会話に耳を傾けたり。そして、恥ずかしがらずに知っている単語をどんどん使ってみることです。たどたどしいベンガル語でも、現地の人たちは本当に温かく、耳を傾けてくれるんですよ。「え、日本語話せるの?」なんて返されたこともあったりして、それがまた面白くて。挨拶や簡単な日常会話を覚えるだけでも、彼らの表情がパッと明るくなるのを見て、言葉の力ってすごいなと改めて感じました。

ローカルの人々との交流術

バングラデシュの人々は、本当にホスピタリティに溢れています。これは私が実際に肌で感じたこと。最初は「外国人だから」と距離を感じることもあったけれど、一度心を開くと、まるで家族のように接してくれるんです。特に私が心がけていたのは、笑顔と感謝の気持ちを伝えること。そして、相手の文化や習慣を尊重することです。例えば、お呼ばれした時には必ず手土産を持参するとか、食事の際は彼らの流儀に倣ってみるとか。小さなことだけど、そういった積み重ねが信頼関係を築く上で本当に大切だと学びました。私の場合、近所のおばあちゃんとベンガル語とジェスチャーで何時間もおしゃべりしたのが、最高の思い出の一つです。言葉が完璧でなくても、心と心で通じ合える瞬間って、異文化交流の醍醐味ですよね。彼らとの出会いが、私のバングラデシュ生活を何倍も豊かにしてくれました。

移動手段と交通事情、都市の喧騒を乗りこなす

渋滞との賢い付き合い方

ダッカの交通渋滞は、まさに名物と言っても過言ではありません。初めて体験した時は、「え、これが毎日!?」と衝撃を受けました。信号無視は日常茶飯事、クラクションはBGM、隙あらば割り込み…最初はストレスしかなかったけれど、次第に「これもダッカらしさだよね」と受け入れられるようになりました(笑)。私が学んだのは、とにかく時間に余裕を持つこと、そして状況に応じて移動手段を使い分けることです。例えば、朝夕のラッシュアワーを避ける、重要なアポイントメントの前にはたっぷり時間を確保する、など。最初はタクシーをよく利用していましたが、渋滞でメーターが上がるのを見ていると、ちょっともったいない気分になることも。そんな時に便利だったのが、バイクタクシーやリキシャ。特にリキシャは、細い路地もスイスイ進んでくれるし、風を感じながら街の景色を楽しめるので、私のお気に入りでした。

移動手段の多様性と利用のコツ

ダッカには本当に多様な移動手段があります。

| 移動手段 | 特徴 | 利用のコツ |

|---|---|---|

| リキシャ | 人力三輪車。安価で小回りが利く。観光客にも人気。 | 乗る前に料金交渉が必須。近距離移動に最適。 |

| オートリキシャ (CNG) | ガス燃料の三輪タクシー。リキシャより速く、長距離移動向き。 | メーターがあるが、交渉制の場所も。アプリ利用が便利。 |

| タクシー | エアコン付きで快適。比較的安全。 | 流しは捕まえにくい。配車アプリ(Uber, Pathao)活用がおすすめ。 |

| バス | 最も安価だが、混雑が激しい。路線が複雑。 | 現地の知識がないと難しい。短距離や冒険したい人向け。 |

私が一番よく利用していたのは、配車アプリを使ったタクシーやオートリキシャですね。料金が明確で、トラブルも少ないので安心です。特に女性一人での移動は、安全を第一に考えるべきなので、この方法は本当におすすめできます。あと、徒歩も意外といい運動になりますが、交通量が激しいので歩道の整備状況には注意が必要です。信号がない場所も多いので、現地の人について渡るのが一番安全だと私は感じました。日中の暑い時間は避けて、朝夕の涼しい時間帯に散策するのも楽しいですよ。

ヘルスケアとセキュリティ、異国での安心を確保する

異文化での医療事情と備え

海外での生活で、健康は一番の資本ですよね。バングラデシュに移住してまず感じたのは、医療体制の違いでした。正直、日本のような手厚い医療サービスを期待するのは難しいかもしれません。でも、ダッカには外国人や富裕層向けの私立病院もあり、私の経験では、そこでならある程度の質の高い医療を受けることができました。とは言え、いざという時のために、いくつか準備しておくべきことがあると私は痛感しました。まず、海外旅行保険への加入は絶対条件。どんな小さな怪我や病気でも、高額な医療費がかかる可能性があるので、手厚いプランを選んでおくと安心です。次に、常備薬の準備。普段飲んでいる薬はもちろん、胃腸薬や解熱鎮痛剤、虫刺され薬などは、日本製のものを持っていくと心強いです。私は念のため、現地の薬局で買える薬の名称も調べておきました。あとは、信頼できる病院やクリニックの情報を、あらかじめ複数調べておくこと。これが、いざという時の冷静な判断に繋がりますからね。

安全な暮らしのための心がけ

バングラデシュでの安全対策は、正直日本にいる時とはレベルが違います。私が住み始めてすぐに学んだのは、「自分の身は自分で守る」という意識を常に持つことの重要性でした。具体的な心がけとしては、まず夜間の一人歩きは絶対に避けること。特に、人通りの少ない道や暗い場所は危険が多いので、明るい時間帯でも注意が必要です。貴重品の管理も徹底すべきポイント。財布や携帯電話は、すぐに手の届く場所ではなく、体の内側にしまっておくのが賢明です。また、過度に派手な服装や高価なアクセサリーは、できるだけ身につけない方が無難です。私が特に気をつけていたのは、現地の人々の文化や習慣を尊重し、不要なトラブルを避けること。例えば、宗教的な場所を訪れる際には、適切な服装を心がけるなどです。万が一の事態に備えて、在バングラデシュ日本大使館の連絡先や、現地の緊急連絡先(警察、病院など)を携帯に登録しておくのも忘れずに。ちょっと神経質に聞こえるかもしれませんが、これらの心がけが、安心安全なバングラデシュ生活を送る上での基盤となりますよ。

住まい探しからライフラインまで、生活基盤の確立

居心地の良い住まいを見つけるコツ

バングラデシュでの住まい探しは、日本のそれとはかなりプロセスが違って、最初は正直戸惑いました。私が経験から言えるのは、信頼できる不動産業者を見つけることが何よりも重要だということ。現地の言葉が堪能な友人や、先に移住している知人の紹介で探すのが一番安心かもしれません。住居のタイプとしては、アパートやマンションが一般的で、家賃はエリアや設備によって大きく変わります。ダッカだと、グルシャンやバリダラといった外国人居住者が多いエリアは比較的きれいでセキュリティも充実していますが、家賃は高めです。私は最初は広さや新しさに目が行きがちでしたが、住んでみて本当に大事だと感じたのは「ライフラインの安定性」でした。特に、電気や水の供給が安定しているか、停電が頻繁に起こらないか、事前に確認しておくことが大切です。あとは、エアコンの有無や、水圧のチェックも忘れずに。内見の際には、細かい部分までしっかり確認し、疑問に思ったことは遠慮なく質問しましょう。

安定したライフラインの確保

バングラデシュでの生活において、電気や水、ガスの安定供給は本当に頭を悩ませる問題でした。特に、頻繁に起こる停電(ロードシェディング)には、最初は本当に驚きましたね。最初は不便でイライラすることもあったけれど、だんだんと「またか」と慣れてしまい、停電中はスマホのライトで過ごしたり、読書したりと、自分なりの過ごし方を見つけました。アパートによっては自家発電機(ジェネレーター)が備わっているところもあるので、契約前に確認することをおすすめします。水に関しても、水道水をそのまま飲むのは避けるべきです。私は常にミネラルウォーターを購入していましたし、料理に使う水も沸騰させていました。浄水器を設置するのも一つの手ですね。ガスはプロパンガスが主流で、ガスボンベを定期的に交換するシステムです。これも、ガスが切れたら連絡して交換してもらう、という流れに慣れるまで少し時間がかかりました。インターネット環境については、都市部ではかなり普及していて、比較的安定したサービスが受けられます。SIMフリーのスマートフォンを持っていけば、現地のSIMカードで手軽にインターネットを利用できますよ。

休日の過ごし方と地域の魅力、文化に触れる体験

ダッカ近郊の穴場スポット

ダッカでの休日、せっかくだから色々な場所に足を運びたいですよね。最初は「どこに行けばいいんだろう?」と迷いましたが、私の経験からいくつかお勧めしたい穴場スポットがあります。まず、旧市街のサダルガットは、活気ある水上交通の中心で、渡し舟に乗って川を行き交う人々の様子を眺めているだけでも、バングラデシュのエネルギーを感じられます。ここはまさに、タイムスリップしたような感覚になりますよ。国立博物館も、バングラデシュの歴史や文化を深く知る上で外せない場所です。特に仏教美術のコレクションは一見の価値ありです。もし自然に触れたいなら、ダッカから少し足を延ばして、サンダーバンズ国立公園のジャングルクルーズも素晴らしい体験になるはずです。世界最大のマングローブ林で、運が良ければベンガルトラに出会えるかもしれませんよ!私は残念ながらトラには会えなかったけど、ワニやたくさんの鳥たちに出会えて大興奮でした。

バングラデシュの伝統文化に触れる

バングラデシュの魅力は、その豊かな伝統文化にもあります。私が特に感動したのは、祭りの時の盛り上がりですね!イスラム教の祭日だけでなく、ベンガル暦に基づくお祭りも盛大に行われます。特に、ベンガル新年のお祭り「ポヘラ・ボイシャク」は、街中が色鮮やかな衣装と音楽に包まれて、まるでパレードのよう。私もサリーを着て参加した時は、現地の皆さんの温かさに触れて、本当に心が躍りました。あとは、手織りのジャムダニ・サリーや、伝統的な手工芸品であるジュート製品など、お土産にも喜ばれる素敵なものがたくさんあります。市場で職人さんが実際に作っている様子を見るのも、文化に触れる貴重な体験になりますよ。現地の音楽や舞踊を鑑賞する機会があれば、ぜひ参加してみてください。彼らの表現する感情の豊かさに、きっと心を奪われるはずです。異文化に飛び込むことで、今まで知らなかった自分の一面に出会えるのも、海外生活の醍醐味だと改めて感じています。皆さん、今日の記事、いかがでしたか?バングラデシュでの移住生活、そのリアルな姿を少しでも感じていただけたなら嬉しいです。私自身、この地での日々は、まさに人生の宝物。大変なことも、もちろんたくさんありました。停電に悩まされたり、交通渋滞にうんざりしたり、言葉の壁にぶつかって落ち込むこともあったり。でもね、それを乗り越えるたびに、見えてくる景色がまるで違うんです。人々の温かさ、異文化の奥深さ、そして何よりも、新しい自分を発見できる喜び。これらの経験は、異文化に飛び込む勇気を持つことでしか得られない、かけがえのないものだと心から感じています。もし、あなたが少しでも異国での生活に憧れを抱いているなら、ぜひ一歩踏み出してみてください。きっと、想像以上の感動と成長が待っているはずです。このブログが、その最初の一歩を踏み出すための、小さなきっかけになってくれたら、これほど嬉しいことはありません。

글을 마치며

さて、ここまでバングラデシュの移住生活について、私の体験談を交えながらたっぷりお話ししてきました。正直、この国での生活は「簡単」とは言い難いかもしれません。毎日がサプライズの連続で、時には予想外の困難に直面することもあります。でも、それがバングラデシュの魅力であり、この国に惹きつけられる理由なんです。慣れない環境で新しい文化に触れることは、自分の価値観を大きく広げ、視野を格段に豊かにしてくれます。私がこの地で出会った人々、味わった料理、見た景色、感じた風…その全てが、今の私を形作る大切な要素となっています。この記事を通して、皆さんが抱いているバングラデシュへのイメージが、少しでもリアルで、そしてポジティブなものに変わっていたら嬉しいな。どんな場所でも、どんな文化の中でも、自分らしく輝ける場所はきっと見つかるはず。異文化での暮らしは、まさに「人生を彩るスパイス」ですよ!

知っておくと役立つ情報

1. 食の安全性と楽しみ方: バングラデシュの料理は本当に美味しいですが、特に屋台や不衛生に見える場所での食事は注意が必要です。加熱されたものを選び、生野菜や水は避けるのが賢明。信頼できるレストランやスーパーマーケットを活用し、積極的に自炊を取り入れることで、安全に食文化を堪能できます。持病がある方は、事前に医師に相談し、適切な常備薬を持参しましょう。

2. 言葉の壁を乗り越える秘訣: ダッカなどの主要都市では英語が通じる場所もありますが、やはりベンガル語を少しでも覚えることで、現地の人々との交流が格段に深まります。簡単な挨拶や日常会話からスタートし、積極的に使ってみましょう。彼らの優しさに触れることで、学習意欲も自然と湧いてくるはずです。現地のドラマや音楽も良い教材になりますよ。

3. 効率的な移動手段の選択: ダッカの交通渋滞は避けられない現実ですが、配車アプリ(UberやPathaoなど)を活用することで、料金トラブルを避けつつ比較的安心して移動できます。短距離ならリキシャで風を感じるのも楽しいですが、乗車前に料金交渉を忘れずに。時間に余裕を持ったスケジュールを組むことが、ストレスなく移動するコツです。

4. 万全なヘルスケアとセキュリティ対策: 医療レベルは日本とは異なるため、海外旅行保険への加入は必須です。信頼できる私立病院の情報を事前に確認し、自分に合った常備薬を準備しておきましょう。また、夜間の一人歩きは避け、貴重品の管理を徹底するなど、日本以上に防犯意識を高く持つことが安全な生活を送る上で非常に重要です。

5. 住まいとライフラインの確保: 信頼できる不動産業者を見つけ、セキュリティがしっかりしたアパートを選ぶことが大切です。契約前には、電気や水の供給状況、停電時の自家発電機の有無などをしっかり確認しましょう。水道水は飲まず、ミネラルウォーターを利用し、ガスボンベの交換システムなど、現地のライフライン事情に慣れる準備が必要です。

重要事項整理

バングラデシュでの移住生活は、まさに「異文化適応力」が試される日々です。しかし、その過程で得られる経験や学びは、何物にも代えがたい貴重な財産となることでしょう。最も重要なのは、完璧を求めすぎず、柔軟な心とオープンな姿勢でこの地と向き合うことです。最初は戸惑うことも多いかもしれませんが、現地の文化や習慣を尊重し、人との繋がりを大切にすることで、必ずやかけがえのない喜びと発見に満ちた日々を送ることができます。予想外の出来事も、きっと後には笑い話に変わるはず。私たちが日常で当たり前だと思っていることが、実はそうではないと気づかされる瞬間こそ、異文化体験の醍醐味なんです。この国での生活は、あなたの人生を間違いなく豊かにしてくれるはず。勇気を出して一歩踏み出せば、想像以上の素晴らしい世界があなたを待っていますよ!

よくある質問 (FAQ) 📖

質問: バングラデシュでの食生活、どんな感じで、日本人の口に合うか心配です…。文化の違いにもどうやって適応しましたか?

回答: 皆さん、この質問、本当に多いんです!私もバングラデシュに初めて足を踏み入れたとき、まず「食」への期待と同時に、正直ちょっとした不安がありました。「辛いものばかりなのかな?」「お腹を壊さないかな?」なんてね(笑)。でも、実際に生活してみると、その心配はすぐにどこかへ飛んでいっちゃいましたよ!まず、バングラデシュの食文化は、本当に「豊か」の一言に尽きます。カレーと言っても、日本でイメージするそれとは全く別物。魚、鶏肉、豆、野菜…ありとあらゆる食材を使った多種多様なカレーがあって、毎日食べても飽きません。私が特に感動したのは、やっぱり「ダール」(豆のスープ)ですね。家庭によって味が全然違うから、訪問するたびに「今日はどんなダールかな?」ってワクワクしていました。もちろん、最初はスパイシーさに驚くかもしれません。でも、現地の人たちは本当に親切で、日本人の私が辛さに慣れていないと分かると、辛さ控えめの料理を用意してくれたり、ヨーグルトを勧めてくれたりするんです。私も最初は「ちょっと無理かも…」と感じた料理でも、試してみるうちに、その奥深いスパイスの虜になっちゃいました。そうそう、道端で売っている「チャットパティ」とか「フチカ」といったストリートフードも、衛生面に気をつけつつ、ぜひ挑戦してみてほしいですね。日本では絶対味わえない、独特の風味と活気がありますから!文化適応に関しては、やっぱり「オープンな心」が一番の鍵だと感じています。時間の感覚、人との距離感、そして何より「家族」を大切にする価値観。これらは日本とはかなり違う部分も多いですが、そこに飛び込んで、受け入れようとすることで、見える世界がガラッと変わるんです。私が実際に感じたのは、彼らの「おもてなしの心」と「人情の厚さ」。困っているとすぐに助けてくれるし、一度心を開けば、まるで家族のように接してくれる。その温かさに触れるたびに、異文化で生きることの喜びを強く感じました。最初は小さな戸惑いがあるかもしれませんが、その向こうには、想像以上の素晴らしい出会いや発見が待っていますよ!

質問: 言葉の壁って、やっぱり大きいですよね。ベンガル語が全く話せなくても、現地でのコミュニケーションは可能なのでしょうか?

回答: はい、言葉の壁、これは異国での生活で誰もが一度は直面する大きな課題ですよね。私も初めてバングラデシュに行ったとき、「ベンガル語、全く分からないけど大丈夫かな…」って、かなりドキドキしました。空港に降り立った瞬間から、周りの言葉が全く理解できないって、結構心細いものです。でも、安心してください!結論から言うと、完全にベンガル語が話せなくても、意外と何とかなります。特にダッカのような都市部では、英語が通じる人がかなり多いんです。ビジネスシーンはもちろん、ホテルや大きなお店、外国人観光客が行くような場所では、ほとんど問題なく英語でコミュニケーションが取れます。私が普段の買い物や移動で困ったときも、若い世代や教育を受けた人たちは積極的に英語で助けてくれました。とはいえ、やっぱり現地の人と心を通わせるには、少しでもベンガル語を話せる方が断然楽しいし、スムーズになります。私が実践したのは、まずは簡単な挨拶から覚えること。「アッサラーム・アライクム」(こんにちは)、「キモン・アチョ?」(元気?)、「ダンニャバード」(ありがとう)など、基本的なフレーズだけでも、相手の表情がパッと明るくなるのを何度も経験しました。たった一言でも、現地の人へのリスペクトを示すことができるし、「この人は私たちの文化に興味を持ってくれている」と感じてくれるんです。そこから会話が弾んだり、予想外の親切を受けたりすることもざらじゃありませんでした。言語の壁は、最初の一歩は高いように感じるかもしれませんが、そこには温かい人々の助けと、ジェスチャーや表情といった非言語コミュニケーションという強い味方があります。私自身、言葉が通じなくても、笑顔と身振り手振りだけで、驚くほど意思疎通ができた経験がたくさんあります。そして何より、バングラデシュの人々はとても忍耐強く、外国人に対してフレンドリーなので、片言のベンガル語でも一生懸命聞いて理解しようとしてくれますよ。心配しすぎずに、まずは「話してみよう!」という気持ちが大切です。

質問: バングラデシュでの移住生活って、具体的にどんな「挑戦」があるのでしょうか?安全面や、住みやすさについて教えてください!

回答: この質問も、移住を考える皆さんにとって、とても重要なポイントですよね!私がバングラデシュでの生活を通して感じた「挑戦」と、その中での「住みやすさ」について、正直にお話ししますね。まず、挑戦と感じる部分はいくつかあります。一番はやはり「インフラの違い」かもしれません。特にダッカは世界有数の人口密度を誇る都市なので、交通渋滞は日常茶飯事です。私も初めは、目的地までなかなか辿り着けないことにイライラしたり、計画通りに進まないことに戸惑ったりしました。電力供給も安定しない時があったり、水回りの問題に直面することもあります。また、衛生面では、日本のような完璧さを求めるのは難しいかもしれません。これは「文化の違い」として受け入れる部分が多いですね。しかし、これらの「挑戦」を乗り越えるたびに、自分が強くなるというか、順応性が増していくのを実感しました。そして、その「挑戦」の裏には、かけがえのない魅力や住みやすさが隠されているんです。一番の魅力は、何と言っても「人々の温かさ」と「活力」です。困難な状況でも、人々は明るく、たくましく生きています。私が困っていると、通りすがりの人がすぐに助けてくれたり、困った顔をしていると「何か手伝いましょうか?」と声をかけてくれたり。まるで大家族の一員になったかのような、そんな温かいコミュニティがそこにはありました。私が病気になった時も、近所の皆さんが食事を運んできてくれたり、心配して声をかけてくれたりして、本当に心強かったのを覚えています。住みやすさという点では、物価が日本の感覚からすると非常に安いので、生活コストを抑えられます。食料品はもちろん、屋台での食事や、リキシャ(自転車タクシー)の料金など、日本円にすると驚くほど低価格です。もちろん、外国人向けの少し高級なサービスや商品はそれなりの値段ですが、ローカルな生活に溶け込めば溶け込むほど、出費を抑えることができますよ。また、バングラデシュは、日本の常識が通用しないからこそ、毎日が発見と学びの連続です。予想外の出来事も「ああ、これがバングラデシュなんだな」と受け止められるようになると、目の前の景色が全く違って見えてきます。私が経験した中で最も印象的だったのは、停電中にロウソクの明かりの下で隣人とお茶を飲んだことです。不便さの中に、なぜか心が通じ合うような、そんな特別な時間が流れていました。安全面については、大都市であれば日本と同じように基本的な注意が必要です。夜間の一人歩きを避ける、貴重品は目立つように持ち歩かない、現地の人のアドバイスを聞くなど、常識的な行動をしていれば、大きな問題に巻き込まれることは少ないでしょう。もちろん、完璧に安全な場所はどこにもありませんが、過度に恐れる必要はありません。最初は「大変そう…」と感じるかもしれませんが、それを上回るほどの感動と成長、そして忘れられない出会いが、バングラデシュでの移住生活には間違いなくあります。私が保証しますよ!

📚 参考資料

ウィキペディア百科事典

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

구글 검색 결과

이민 생활 – Yahoo Japan 検索結果